GPT-5 即將發布?Sam Altman:AI 在幾乎所有方面都比人類聰明【重點整理】

OpenAI 的 GPT-5 要來了?根據《The Verge》、《Axios》7 月 24–25 日的報導,以及 CEO Sam Altman 最近的訪談,這款眾所期待的新世代 AI 模型可能會在 2025 年 8 月上旬正式發布。雖然官方尚未公布確切日期,但社群與技術圈的討論早已爆炸,從模型特色、版本規劃到未來應用場景,全都成了熱議焦點。

「我把那封我看不懂的信貼進 GPT-5,它秒懂還給我完美回答。那一刻我突然覺得,自己在這任務上根本無用。」——Sam Altman

OpenAI 執行長 Sam Altman 最近在訪談中,分享了一段與 GPT-5 的測試經驗。他坦言,在處理一件本以為自己應該能勝任的任務時,AI 的表現竟遠遠超出他的預期,甚至讓他懷疑自己的價值。他更直言,GPT-5「在幾乎所有方面都比我們聰明」,這番話不僅引爆社群熱議,也為 AGI 的未來投下震撼彈。

根據《The Verge》與《Axios》於 7 月 24~25 日的報導,GPT-5 預計將於 2025 年 8 月上旬正式推出。雖然 OpenAI 官方尚未釋出確切日期,但從 Altman 的態度與技術社群的動態來看,這次更新幾乎已進入倒數階段。

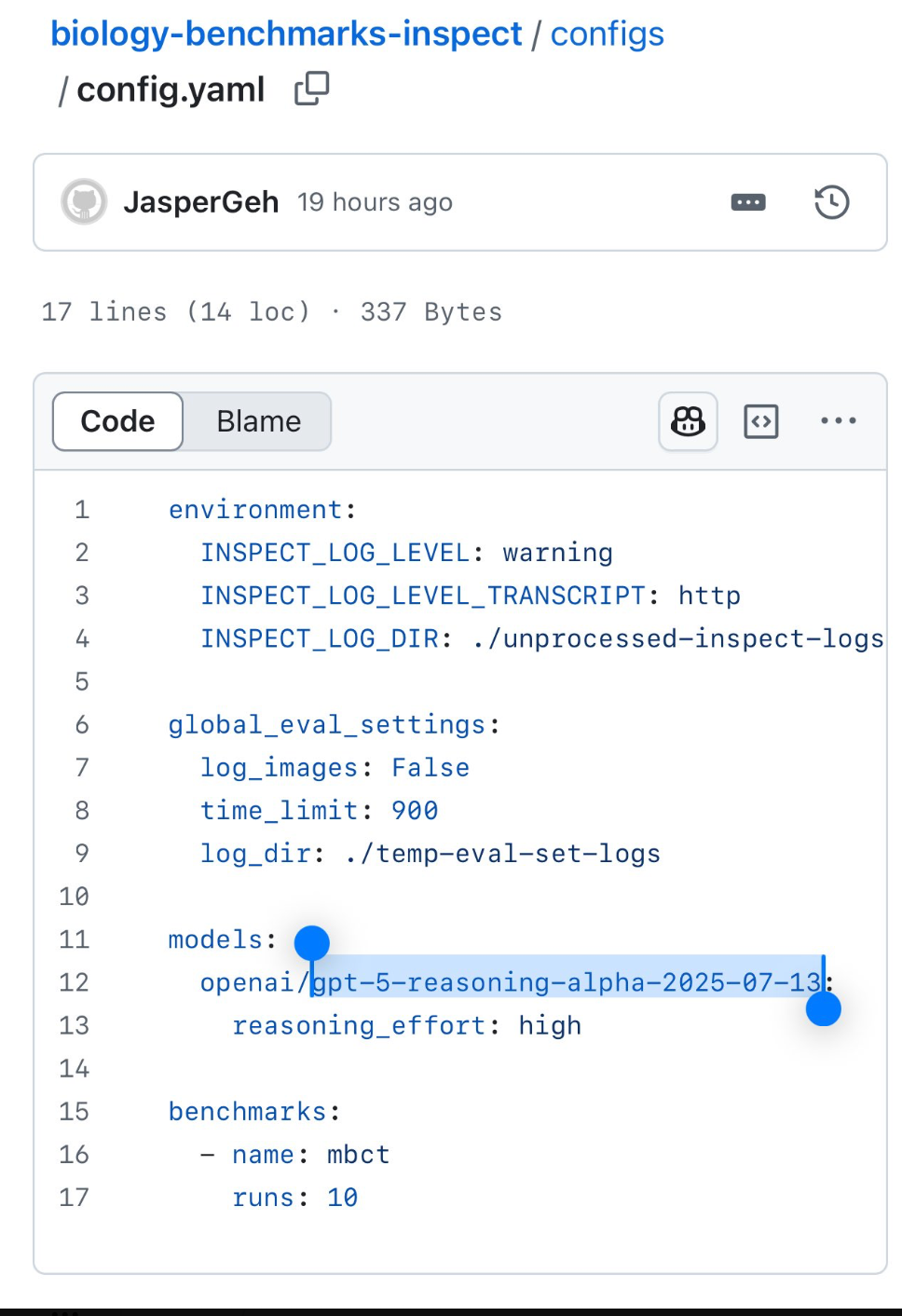

此外,有工程師於 7 月 13 日發現 OpenAI 內部已出現名為「gpt-5-reasoning-alpha-2025-07-13」的測試模型;搭配 OpenAI BioSec Benchmark 的最新提交紀錄,顯示 GPT-5 已進入最終測試流程。這一切跡象都預告,新一代語言模型即將正式亮相。

GPT-5 有什麼亮點?一次看懂核心更新

| 功能項目 | GPT-5 預期升級內容 |

|---|---|

| 推出時間 | 2025 年 8 月初(根據 The Verge、Axios) |

| 模型版本 | 主版本、Mini(ChatGPT & API)、Nano(API 限定) |

| AI 能力 | 更強邏輯推理、支援多模態輸入(文字、圖片、音訊、影片) |

| 記憶能力 | 整合 o3 reasoning 架構,有望支援超長上下文 |

| 用戶體驗 | 減少幻覺(hallucination)、提升任務完成精準度與上下文記憶 |

社群反應炸裂:從期待到猜測

社群討論主題:

- 「GPT-5 是朝 AGI 邁進的一大步」

- 「Mini 和 Nano 版本會不會影響 API 定價?」

- 「OpenAI 的推理能力能超越 Claude 2.5 嗎?」

為何 GPT-5 值得關注?

- 技術角度:從多模態整合到大規模上下文推理,GPT-5 嘗試讓模型「更像人」,能理解複雜任務與多步驟邏輯。

- 應用角度:Mini / Nano 版本釋出,意味著 OpenAI 打算「擴大 API 生態系」,讓企業能更彈性部署。

- 競爭角度:繼 Meta 推出 Llama 4、Anthropic 更新 Claude 3.5 後,GPT-5 將再度定義業界標竿。

結語:開放式期待與關鍵觀察

隨著 GPT-5 進入「最後倒數」階段,我們預期未來幾天將迎來官方發布與第一波用戶實測。這不僅是大型語言模型的一次重大升級,也是整個 AI 應用生態的一次集體躍進。你準備好迎接 GPT-5 了嗎?